第40回経営者コラム|トレンドについて考える08 サステナブルはもう当たり前! 中小・事業者のサステイナブル 消費者への伝え方

今や「エコ」ではなく「サステナブル(持続可能)」が求められる時代です。

世界では、小規模な会社も環境や社会に配慮した経営で注目されています。

例えば、オーストラリアの「The Very Good Bra (*1) 」は、

乳がん経験者が設立した下着ブランドで、プラスチックを一切使わず、

植物由来素材で作られた循環可能なブラジャーを展開し廃棄ゼロを目指しています。

しかし、日本ではまだまだ動きが遅れている印象もあります。

では、中小規模の事業者だからこそできる持続可能な取り組みとは?

大切なのは「大きなこと」ではなく、日々の業務で無理なく続けられる工夫です。

日本人のうち約8割(*2)は、サステナブルな製品に対してプレミアム価格を

受け入れる一方で、実際の購買行動にはつながりにくいという傾向があります。

これは、「何がサステナブルなのかが分かりにくい」ことが、

行動の足かせになっていると言われています。

本コラムでは、中小規模の事業者だからこそできる、

お客様や地域に効果的にサステナブルを伝える方法を、国内外の事例を交えて解説し、

消費者への伝え方について考えていきます。

(*1) The Guardian “A more circular bra: how Stephanie Devine turned an underwear gap into business success”. The Guardian. 2024-12-16. URL: https://www.theguardian.com/paypal-working-capital/2024/dec/16/a-more-circular-bra-how-stephanie-devine-turned-an-underwear-gap-into-business-success

出典(*2)約8割について: Bain & Company Japan.“日本とアジア太平洋地域における消費者のサステイナブル意識”. Bain & Company. 2022-09-29. https://www.bain.com/ja/insights/japan-esg-report-2022/

目次

「サスティナブル=環境への配慮」は

ただ取り組むだけでは足りない。

「どう伝えるか?」「明確に伝えること」が、カギ

サステナビリティへの取組みは実行するだけでなく「どう伝えるか」が

成功の分かれ目。

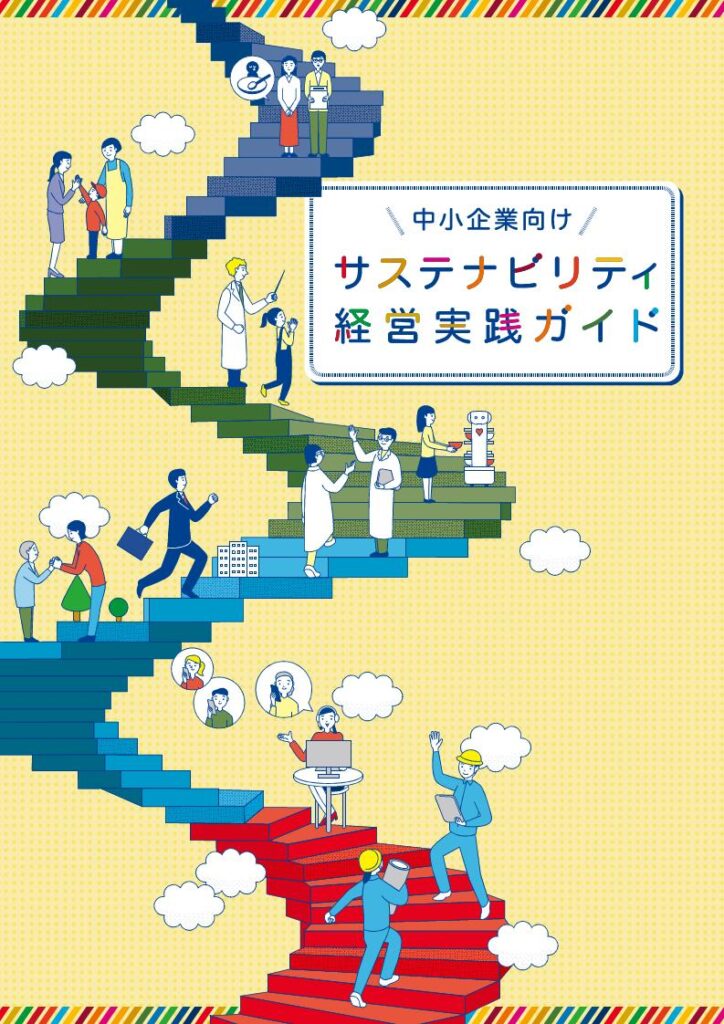

中小企業向けに作られた「サステナビリティ経営実践ガイド」では、

段階的な進め方や事例が整理されています。

重要なのは、数字や成果を明確に見せること。

「この取り組みでCO₂削減〇〇kg/年」などを表示すれば、

顧客に具体的なイメージを与えられます。

「中小企業向け サステナビリティ経営実践ガイド」

出典(画像含):“サステナビリティ経営実践ガイド”. 大同生命保険. 2024-11-15. https://www.daido-life.co.jp/sustainability/management/practiceguide.html

出典:“非上場・中堅中小企業向けサステナビリティ情報の活用ハンドブック”. SDSC. 2025-06-09. https://www.enegaeru.com/sustainabilityforsmb-guidebook

取り入れやすい具体例としては、店舗で「地元の廃材を使ったリサイクル雑貨」と

掲示し、購入者には次回使用可能なクーポンを提供。

環境配慮への共感とリピーター獲得につながります。

「使い捨てを減らす」工夫や、

「地元素材の活用」をPRに!

前述の具体例のように包装の簡素化や「簡易包装を選べます」という案内は、

顧客にわかりやすいサスティナブルな活動です。

例えば、地元の素材や再利用品を使った製品には、

「地元の自然と共につくりました」と加えると、より親近感が増します。

包装資材メーカーが生分解性素材に切り替えた事例では、

環境意識の高い顧客層からの受注が増加し、売上も伸びました。

サステナブルパッケージの具体例=木やパルプ素材を使ったテイクアウト容器

サステナブルパッケージの具体例=木やパルプ素材を使ったテイクアウト容器

地元素材の活用事例=伝統工芸「駿河竹千筋細工」で作られた竹のティッシュケースと竹100%ティッシュペーパー

地元素材の活用事例=伝統工芸「駿河竹千筋細工」で作られた竹のティッシュケースと竹100%ティッシュペーパー

出典: “簡易包装選択など、できることから始めるサステナブル取り組み方法”.

itsumo365. 2022-10-25. https://itsumo365.co.jp/blog/post-17486

出典: “包装資材メーカーの大変革:サステナビリティを経営に活かす成功事例”. Luft-HD. 2025-03-21.

https://luft-hd.co.jp/blog/905

実際例として、地元の間伐材で作ったコースターを

「長く使えて地元の森を守る一品です」とPOPで紹介した事業者では、贈答需要にもつながりました。

小さな取り組みも

意味あるアピールに変える「コピー術」

小さな取り組みでも、伝え方次第で大きな価値になります。

「再生紙を使っています」ではなく「地球にちょっと優しい紙です」と

するだけで印象が柔らかくなります。

サステナビリティレポートも、数字とともにエピソードを添えることで

読者の共感を得られます。

さらに、コピーの決め手は「自分ゴト(*3)」にすること。

(*3)「自分ゴト」とは=環境や社会の問題を“自分には関係ない”と思うのではなく、

「自分の生活にも影響がある」と感じて、自分の行動で変えられることとして考えること

具体例を挙げてみます。

【自分ゴト販促コピー例】

1.△地元産の野菜を選ぼう→

◎「この一皿で、あなたの街の農家を応援できる!」

2.△マイボトル持参→

◎「マイボトル。ゴミも出費もカットできます」

3.△節電で光熱費削減しよう→

◎「省エネはお財布にも地球にもやさしい、チリつも習慣」

4.△節電で光熱費削減しよう→

◎「省エネはお財布にも地球にもやさしい、チリつも習慣」

5.△地元の伝統工芸品を購入しよう→

◎「一生モノの器が、将来あなたの宝に。職人の技術継承をまもろう」

「サステナビリティ経営実践ガイド」

「サステナビリティ経営実践ガイド」

出典(画像含):“サステナビリティ経営実践ガイド”. 大同生命保険. 2024-11-15. https://www.daido-life.co.jp/sustainability/management/practiceguide.html

出典:“インパクトを生むサステナビリティレポートの作り方”. zevero.earth. 2025-02-12. https://www.zevero.earth/ja/blog/how-to-create-sustainability-report-that-drives-impact

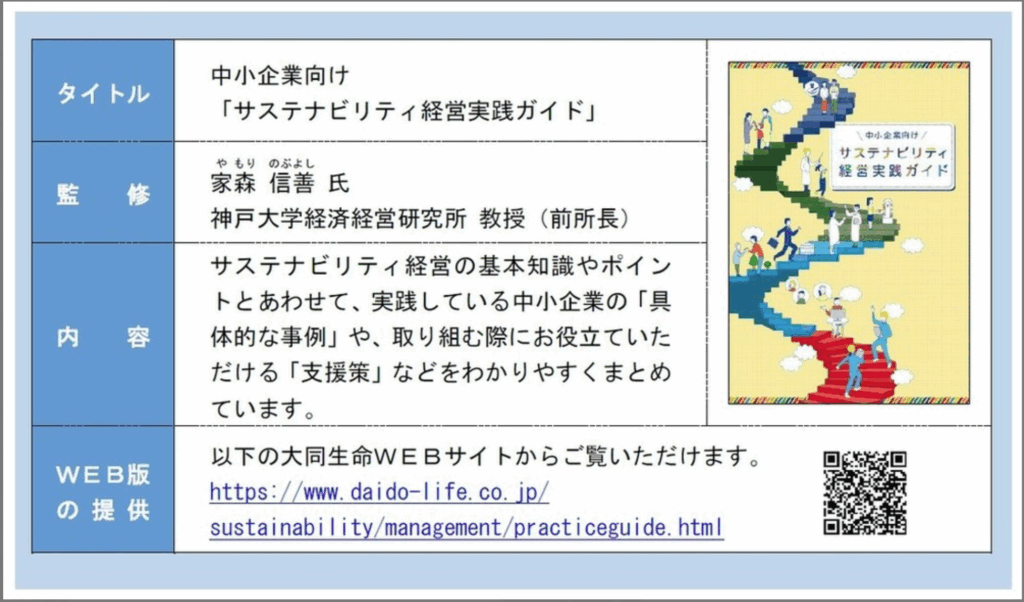

売れるPOPの具定例として、下の画像をご覧ください。

見て!読んで!「視覚で引きつけるコピー訴求例」の参考に。

大企業との差別化につながる「小さなサステナブル」。

SNS・POP・パッケージで

“共感されるエコロジー”を見せる

中小事業者の強みは、小回りの利く対応と地域との密着です。

前述のコピー事例にも挙げたように

職人が作る一点物や、地域の伝統素材を活かした製品は、

その価値が伝わればブランド力につながるのです。

SNSでは製品の裏側や素材の背景を伝えるコピーと写真で、

顧客との距離を縮められます。

店頭ではPOPに素材や産地をしっかり記載するだけで信頼感も生まれます。

さらに、環境・社会課題を「自分ゴト」と感じさせることで、

サステナブルな消費は飛躍的に増えると言われています。

「自分ゴト」とそれ以外の(「決まりゴト」「学びゴト」)を比べると、

「自分ゴト」と捉えた人ほど購買につながる傾向があるのです。

つまり、異常気象や健康への影響などを具体的で身近な体験として

伝えることが有効な手段となるでしょう。

これにより、サスティナブルな課題が他人事ではなく、

自らの行動につながるメッセージに変換されるのです。

出典:“PwC Japanグループ.“サステナビリティに関する消費者調査 2024”. PwC Japan. 2024-07-02. https://www.pwc.com/jp/ja/press-room/2024/consumer-survey-on-sustainability202407.html,

アクセス日:2025-08-15.

実践しやすい!導入例

「小さなサステナブル+エシカル消費」

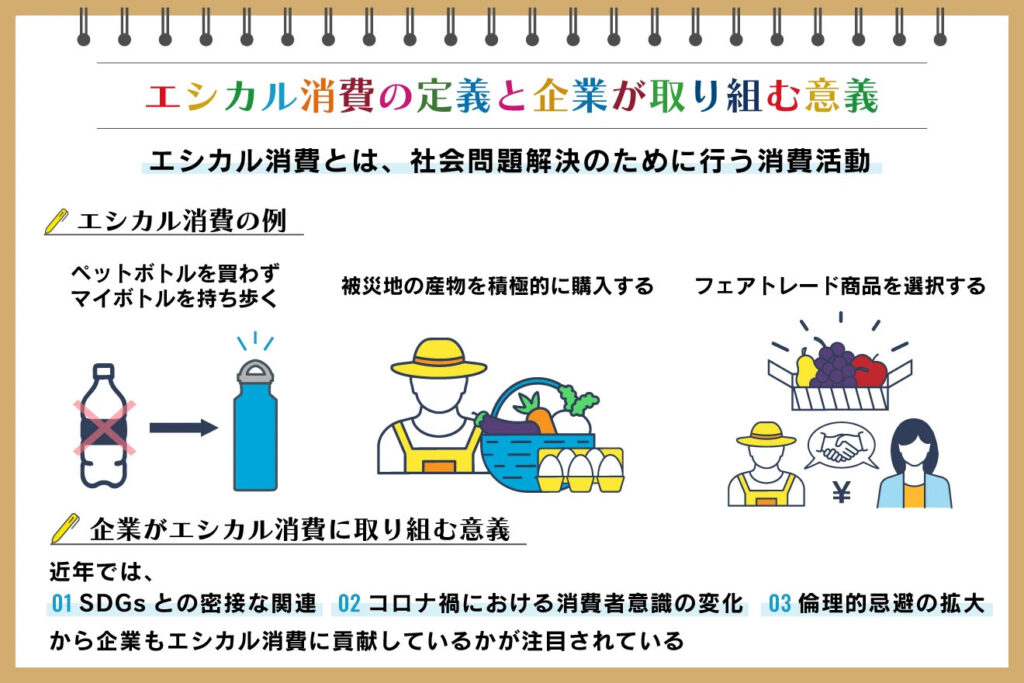

最近は「エシカル消費」という考え方も広がっています。

エシカル消費とは人・社会・地域・環境に配慮した消費行動を指し、

地域の活性化やフェアトレード(*4)など、ただ安いだけでなく誰かを支える選び方

として広がっています。これは、人・社会・環境への配慮を意識して

商品やサービスを選択する消費行動のことです。

SNSやPOPでは、「この商品で〇〇さんを応援できます」といった

コピーを素材・ストーリーとともに発信することで、

消費者にとって「選ぶ一歩」が自分ゴトになります。

たとえば、以下のような取り組みは規模が小さくてもすぐに始められ、

SNS・POP・パッケージと連動させることで「共感されるブランド価値」を高められます。

(*4)フェアトレードとは=開発途上国の生産者と消費者を公正につなぐ仕組みのこと。

適正な価格で取引し、生産者の生活向上や自立を支え、環境にも配慮した持続可能な生産と消費を目指す

取り組みを指します。つまり「安さ優先の取引」ではなく、作り手の努力や地域社会を尊重する“公正な貿易”のこと。

実例としては、

1) 仕入れ段階からのエシカル選定

地域農家やフェアトレード業者からの直接仕入れをPOPやSNSで明示し、

「誰を支えている商品か」を可視化。

2) 製造工程の“見える化”

製造現場や職人のインタビューを動画や写真で発信。

消費者の安心感と関心を喚起。

3) 地域循環パッケージの採用

回収・再利用が可能な資材を導入し、

「この袋は〇回まで再利用できます」といったメッセージをいれる。

4) 購入による社会貢献を明示する

売上の一部を地域環境保全や福祉活動に寄付し、その活動報告を定期的に発信。

5) 購入長寿命デザインの推奨する

修理可能な商品や長く使える素材を採用し、

「長く愛される=資源の節約」を明確に訴求。

「エシカル消費」の定義と取り組みを視覚化した図。倫理的な消費を伝えるのにぴったり

「エシカル消費」の定義と取り組みを視覚化した図。倫理的な消費を伝えるのにぴったり

出典(画像):中小企業診断士/大橋信太郎,朝日新聞SDGsACTION,エシカル消費とは? 企業にとっての重要性や事例、取り組み方を解説,https://www.asahi.com/sdgs/article/14703483?utm_source=chatgpt.com, 2022-08-26.

中小事業者にとっては、このエシカル消費の価値観を発信に取り入れることで、

単なる商品の販売ではなく「社会貢献型ブランド」としての信頼を築くこともできるのです。

出典:消費者庁.“エシカル消費とは”. 消費者庁エシカル消費特設サイト.

https://www.ethical.caa.go.jp/ethical-consumption.html,アクセス日:2025-08-15.

出典:PwC Japanグループ.“サステナビリティに関する消費者調査 2024”. PwC Japan. 2024-07-02. https://www.pwc.com/jp/ja/press-room/2024/consumer-survey-on-sustainability202407.html, アクセス日:2025-08-15.

これらは、単なる環境配慮に留まらず、

「社会性+顧客との関係性+地域貢献」を兼ね備えた戦略として機能します。

結果として、大企業の大量生産・大量消費モデルとは異なる

「顔の見える価値提案」となり、価格競争からも一歩抜け出せます。

まとめ

サステナブルな取り組みは、小さくても意味があります。

大切なのは、自社らしい言葉と写真、そしてわかりやすい説明。

さらにカギになるのが、「自分ゴト」であることです。

「自分だったらどんな言葉や行動が響くか?」を考え、

自分目線の次に、奥さん目線、お子さん目線など、

さまざまな立場に置き換えて発信しましょう。

そこに、少しでも、人、社会、環境などに配慮した選択を行う、

「エシカル消費」の考えや理念を発信に少し組み込むことで

「社会貢献型の事業者」としての信頼や支持が期待できます。

目線を同じくし、顧客・地域・社員に共感してもらうことは、

大企業にはない「顔の見える心がふれあえる伝え方」です。

まずは自分ゴトの自分目線からはじめ、

その想いを継続的に発信していくことで、

持続可能なサステナブル経営とエシカルな姿勢が根付くに

違いありません。